315,一个令各大品牌厂家头疼不易的日子,不少曾经还能呼风唤雨,风光无限的大企业在这一天过后品牌形象一落千丈,损失惨重,甚至从此便销声匿迹。从历届晚会的内容上来看,汽车质量问题所占的比重逐年加大,这也让曾经还能高枕无忧的汽车厂家逐渐感受到了危机,因此,不少车企为了逃脱被央视翻牌的厄运,在315晚会的前夕开始动作不断,临时抱起了佛脚。

在今年315前夕,汽车召回事件开始井喷,据统计,截止到2月22日,前两个月共召回1129177辆汽车,比去年同期增长了102.8%,其中今年1月份,超过20个汽车品牌进行了召回,涉及车辆588126台,同比去年暴增597%。很显然这些骤增的召回事件背后有着其不可告人的秘密,但这也并不难猜,真正的原因其实就是厂家对产品质量的心虚,本来只有厂家知道的质量问题很有可能被公之于众,曾经还能蒙混过关的车企在315这枚照妖镜前不得不有所收敛。

试想一下,如果没有315这枚照妖镜,那么这些有安全隐患的车将会继续被不明真相的消费者使用,虽然这些隐患有大有小,有些甚至可以忽略,但对消费者来说这就像是一个定时炸弹,生命安全随时都有可能受到威胁。然而这种隐瞒车辆安全问题的车企大有人在,早前已有多款车型发起全球召回,但在国内却不见动静,一些车企的这种双标做法实在是令人心寒。

在我看来,之所以有大量的问题车没有得到合理的解决,有相当一部分原因就是国内召回制度的不完善,各项条例中还存在着一些漏洞,这也就让车企们钻了空子。

NO.1惩罚力度低

像美国,德国这些汽车产业较为发达的国家,他们的召回制度就完善了许多,惩罚力度也是最大的,对于2009年到2012年的丰田召回门事件,在2010年4月初,美国运输部以长期隐瞒安全缺陷为由,对丰田公司处以约1637.5万美元罚款。在韩国,汽车企业对缺陷隐瞒,经查实可处以2700万美元罚款。如果汽车企业不执行召回命令,可终止其销售权,并处以10亿韩元的罚款。

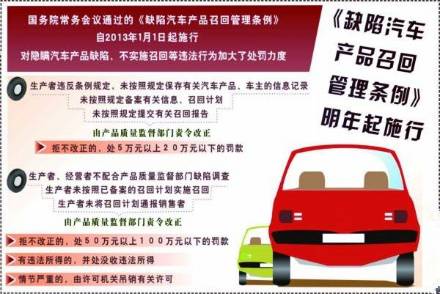

在2013年新出台的《缺陷汽车产品召回管理条例》中,规定对拒不改正的生产者、经营者,将罚款提升至50万元以上100万元以下,相比于之前1万以上3万以下的罚款力度是有了不小提高,但与美国等发达国家相比还是有不小的差距,对于平均有着上亿利润的车企震慑力还是不够。

NO.2召回法律有待完善

由于我国的《缺陷汽车产品召回管理规定》并没有纳入法律体系,所以,这一新规定能否真正的落实还是取决于少数垄断部门是否愿意牺牲利益来以身作则,所以新规定的实际效果还有待考证。

相比于中国政府对消费者投诉的“粗”处理,美国法律对缺陷产品召回的程序及实施监督的程序规定就非常“细”。在美国从用户投诉、主管部门立案调查、汽车生产商自检,到召回公告的发布以及免费修理等,都有明确的规定,何时向主管部门报告、具体报告什么、采取何种补救措施、不采取补救措施该如何处罚,也都规定得一清二楚,与美国相比,国内的这套制度还有着不少应该学习借鉴的地方。

315仅仅是一个能够反映目前国内产品质量情况的媒介物,对于汽车质量的监管还是需要完善有效的制度体系保驾护航,只要管理到位了,国内车企对产品质量的态度,将会把每天都当做315来对待。